失少女系列 张中臣:原本村落里的事,可以被拍成电影

发布日期:2024-12-31 15:39 点击次数:118

失少女系列

失少女系列

主演王耀德

12月18日,张中臣方位的保安队的一又友们参加了《临了的告别》的北京首映礼,他们共同参与了电影制作。左起:李想、王耀德(男主角)、陈坤阳(制片东说念主)、张中臣(导演/编剧)、陈崇理(出品东说念主)、赵国栋(现场编订)、赵朗、张中玉(脚本筹谋)

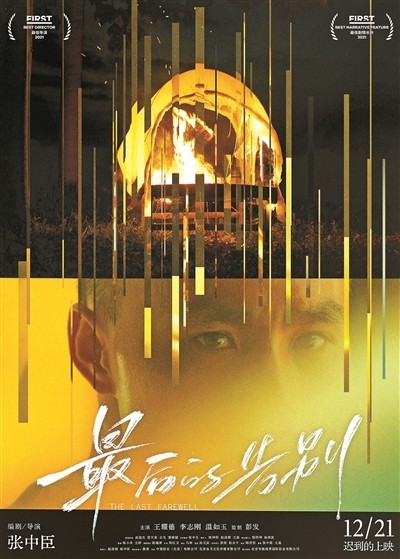

2021年,在西宁的First后生影展上,当张中臣以他的首部电影《临了的告别》拿下“最好导演”和“最好剧情长片”两项大奖时,距离他确切斗殴电影也曾十年了。他在台上啜泣说念:“2011年开动学电影,10年我终于圆了电影梦。前几天有个不雅众问我,要是莫得影像创作这个渠说念,我会不会弃取其他抒发形势。我想要是莫得它,我的人命可能失去了意旨。”

电影,是张中臣在20岁时找到的复旧生存的点。十年之中,他从活水线工东说念主到在北京电影学院当保安蹭课,从零开动学习写脚本、作念场务、当编订师,最终成为别称电影导演,他凭借着“心里的一股劲”与保安队的一又友一同完成了首部电影长片《临了的告别》。这部电影是张中臣取材于我方的童年旧事,并会聚使命履历,施展了一个农村家庭三代东说念主的运说念。First后生影展评委会认为“在检朴凝练的创作中,得见创作家隐于其后的创造力与真诚”。

2024年12月21日,《临了的告别》在冬至今日在影院和不雅众碰头。电影上映时候,导演张中臣与主演王耀德接纳了北京后生报记者的采访,他们一同回忆也曾在北京电影学院学习的履历,以及拍影相片的心路历程。此外,张中臣显现,他的第二部电影长片也曾拍摄完成,将络续施展村落中发生的故事。

在20岁之前,我莫得斗殴过电影

白昼当学生听电影课 晚上络续作念保安去抓勤

2011年10月,20岁的张中臣离开了安徽省芜湖市的一家空调厂,扈从哥哥张中玉到了北京电影学院。

其时,张中玉在北京电影学院也曾当了两年的保安,他的心中有一个电影梦,老是在学校蹭课学习。而年青的张中臣也曾讨厌了活水线的使命,对改日感到迷濛,只可来北京投靠哥哥,试着寻找下一份使命。张中玉去蹭导演系的课,而张中臣寻使命无果,又深感没趣,也走进了北京电影学院的课堂。C楼114教室是那栋楼里最大的一间蹊径教室,投影上正在放着李安导演的电影《喜宴》。张中臣坐在了第四排最左边的位置,针织正在一帧一帧地领略着一场吃饭的场景。

“其实我也听不懂,其时什么都不了解,若何可能听懂,况兼电影中的生存离我很远方。我只是以为很好玩,讲课形势很独特念念。因为在我上的高中,教室里的投影不可能播放电影,而这里的针织尽然在用它讲电影,太真谛了。”张中臣回忆说念。悄然无声听已矣一整节课后,张中臣找到了电影学院本科的公开课课表,相似开启了蹭课之旅。与此同期,张中臣入职了哥哥方位的保安公司,也成为了北京电影学院的保安。蹭课了一年多之后,张中臣参加了北京电影学院络续教训的专升本试验,学习导演剧作专科。在三年的学习时光中,他仍然白昼是学生,晚上络续当保安。“学校有电影大家班论坛,队长还安排咱们去站岗,吕克·贝松和米哈尔科夫我都保护过。”

在学校四十余东说念主的保安团队中,不单是唯有这兄弟二东说念主心爱电影,张中臣还巩固了相似有着电影梦的伙伴,他们共同参与了电影《临了的告别》的制作。“在咱们保安队,王耀德是我的男主角,陈坤阳是这部电影的制片东说念主,陈崇理是电影的出品东说念主,赵国栋是现场编订,哥哥张中玉是脚本筹谋。”张中臣先容说念。

“莫得他们,我不可能拍完这部电影。”张中臣认为保安队的一又友们是相互影响着相互,“电影并非一个东说念主就能完成的事情,他们对我的匡助很大。因为在20岁之前,我莫得斗殴过电影,他们带着我看了好多电影,有了比拟丰富的阅片量。”

一部接一部看电影之后,确切打动张中臣的电影是侯孝贤导演的《童年旧事》和《风柜来的东说念主》。“侯孝贤导演让我咫尺一亮,让我显着天下上还有这么的电影。他的电影离我的生存很近,我看的时候赓续在想,这不等于咱们村子里的东说念主吗?原本咱们的生存也可以拍成电影。”之后,张中臣又不雅看了一些欧洲影片,发现他们亦然在拍摄村落里的东说念主,拍摄农村发生的事情。“渐渐去看、渐渐去感受之后,我才知说念他们是用不一样的电影语言在拍摄生存。英国导演比尔·说念格拉斯拍过三部曲《我的童年》《亲东说念主们》《回家的路》,让我印象高出长远,因为他等于在拍一条路,那条路正如我家乡从村落到原野里那条转折的小土路。”张中臣讲说念。

看成创作家,试图和那段牵挂告别

脚本唯有八千字,很难找到投资方而保安队的一又友们大力合作

张中臣很想拍摄他们村落里曾发生过的一个故事。他的家乡在安徽省宿州市砀山县,在他的牵挂中,家乡是明媚、甘心和宁静的,而这一氛围却被一件命案大肆。

“我的发小在他九岁时,被患有精神疾病的父亲伤害,离开了这个天下。这件事对我的童年和之后的感情影响很大。是以,在创作时,我总想起这件事。我借用了这件事的父子关系,去蔓延了一个文本。比如要是我的发小在那天晚上逃了出来,莫得离开这个天下,那么在20年后,他如何濒临这个伤疤的牵挂呢?我由此写下了这个脚本。”张中臣评释说念。

这不是王耀德第一次听到这个故事,早在保安队时,张中臣就讲过此事。在《临了的告别》中,王耀德看成男主角,饰演了听障东说念主士方圆。在电影中,方圆的父亲方陆军是精神疾病患者,曾试图伤害孩子未果。十几年后,方陆军因犯杀东说念主罪被调查通缉,引出了一个家庭三代东说念主的运说念纠结。

这不是王耀德第一次被张中臣选作东演拍摄,张中臣很心爱王耀德的脾气,不爱讲话,心里有好多事。“那时,咱们都住在一个寝室,我以为王耀德的形象可以,空洞分明,眼睛长得很耐看。我拍摄第一部短片的时候就让他来演。天然他不想作念演员,但是也以为演一下也无妨,就以一种玩游戏的心态来演了。”张中臣讲完,王耀德在一旁笑着说:“我也参加了络续教训的专升本试验,是中臣给我报的名。那时候,他有札记本电脑,我莫得。他给我填的贵府,但是我在纠结报什么专科的时候,他径直给我报了饰演系。成果我笔试的分很高,口试却莫得过。”不外,王耀德最终照旧踏上了演员的说念路。

这是张中臣第一次负责创作长片脚本,因为东说念主物设定为听障东说念主士,因此全片的对话较少,通盘这个词脚本也唯有八千字。张中臣坦言,我方不太明晰该怎么按照一个工业范式创作脚本,在他的脚本中,每场戏的实践都以演员的状态为主。“他是蹲着照旧站着,在作念什么,在看什么,但我不会写他心里想什么,也不会写他的祸害是什么。我只写下东说念主物客不雅现实的一种行动和动作,只不外写的时候我要明晰东说念主物的内心主张,并非在文本层面体现出来。”张中臣分析说念。

改完几稿脚本之后,2018年春节,张中臣回家过年,他与哥哥在打理房子时,发现父亲也曾写了许多古体诗,他们速行将这些诗录入电脑归档。张中臣读完诗之后,认为把它们放在剧中很合适,也能推崇电影中方陆军看成语文针织的设定。“我的父亲在农村教了三四十年的书,之前二十多年教地舆,自后才开动教语文。这些诗是他一直莫得发表过的作品,是他在三十年前的一些感情和心扉的抒发,以古体诗的形势记载下来。有些诗与我的脚本中父亲的内心很契合。”张中臣笑着说,他的父亲一直不知说念他用了这些诗,直到2022年他的父亲建议想要看这部电影时,才得知此事。

脚本创作完成,张中臣将其定名为《临了的告别》,他认为这是电影中的方圆试图和畴昔的一种告别,同期亦然看成创作家的我方,试图对也曾那段牵挂的告别。

影视大全网在线云点播八千字的脚本,投给过好多影视公司,却无东说念主问津。在一次与保安队好友的约聚中,张中臣抒发了仍然想要作念出这部电影的冲动,而一又友们还没看脚本,就给了张中臣一个谜底——拍。2018年底,张中臣按照三十天的拍摄周期预估了制作用度,“我拿出了十几万的经费,保安队的坤阳、崇理等东说念主又凑了钱,系数五十多万让这个神气一步步扫尾。”

拍摄很苦,但回首起来是甘心的

终于找到了我方心爱的事情 这是一种庆幸

2018年,张中臣赶赴河南省平顶山市参加陈坤阳发小的婚典时,在当地找到了相宜的空间,看成制片东说念主的陈坤阳促成了影片在家乡平顶山的拍摄。

2019年岁首,主演王耀德先行赶赴平顶山体验生存,尤其是在平顶山极端教训学校不雅察感受听障东说念主士的生存。在这所学校里,王耀德发现了别称很相宜饰演少年方圆的孩子,王耀德试图让他参演电影。王耀德回忆起其时的情景:“我是在学校待了一段时辰后,发现这个小孩的,他叫史迎杰。我想选他演电影的时候,学校的针织们都很惊诧,都说选谁都行,等于不可选他。因为他实在太皮了,在针织的眼中是一个不乖巧的孩子。史迎杰如实是最活跃的孩子,夏天的时候我险些没见过他安祥地走过路,老是在驱驰,老是满头大汗。但是我最终照旧劝服了学校的针织,让他来演少年方圆。”之后,张中臣看到了史迎杰,试镜之后,“以为咱们找到了一个高出相宜的孩子”。

同庚5月,影相团队开动进驻平顶山,他们住在陈坤阳亲戚的一栋房子里,开动计算画分镜,之后影相和好意思术开动置景。“因为经费有限,我但愿把前期使命作念充分,省时省力,是以咱们在月底就开机拍摄了。”张中臣讲说念。王耀德补充了其时拍摄的笨重环境:“因为导演不爱讲拍摄的苦,是以我往复忆一下。其时也曾是夏天了,天气炙热,咱们住在坤阳叔叔的家里,导演睡地铺,制片东说念主睡在帐篷,剧组有的东说念主还睡在楼梯间。莫得一台空调,是以咱们王人备光膀子就寝,到处都是蚊子。咱们通盘这个词剧组等于在这么的环境下拍了一个月。天然很苦,但是当今回首起来很昂扬,因为每天都在征询和创作。”

关于张中臣而言,这些苦不及挂齿,因为他认为我方是一个庆幸的东说念主。他评释说念:“咱们每个东说念主的成长环境不一样,在我儿时可弃取东西太少,可文娱的形势也少,电影离我很远方。因为我莫得契机斗殴这些事情,我看到的信息很有限,以致家里的电视能收到的电视台都莫得几个。然则当我莫得什么弃取时,却又在20岁时找到了一件心爱的事情,找到了东说念主生可以复旧下去的点,好多农村出来的东说念主都莫得这么的契机。因此我才会以为东说念主生莫得白来一回,我在勤奋奴隶一件事情,又是在高步阔视的年事,在拚命地放浪地汲取信息和能量,这天然是一种庆幸。”

弃取浅焦和虚焦的手法,是想推崇那种渗入的嗅觉

北青报:当你成为电影学院的一员时,是否要比同期期的学生付出得更多,是否要更勤奋地去创作和学习呢?

张中臣:我认为东说念主一世的时辰是有限的,因而才略是很均衡的。我在东说念主生的前二十年的时辰里险些是半萧瑟的状态,一直在玩,莫得按照宽泛教训去学习教材常识。但是当我来到电影学院之后,发现了我方心爱的事情,我少量儿都不想玩了,也可能是因为以前玩过了,玩得太多了。是以,我之后再也没去过网吧,也不玩游戏了,在电影学院的四年,我唯有学习,从零开动学习脚本、拍摄和编订。

北青报:在成为导演之前,你作念了很久的编订师。编订未必是另一种讲故事的东说念主,以致可以从头塑造故事的讲法,这对你之后的创作是否有匡助?

张中臣:我在履行方面比拟主动。我以为电影是拍出来的,不是想出来的,也不是看出来的,我很留神实践。我之前还作念过场务、跟机还有编订助理,对我来说在不同的片场都是一种考验,让我去和不同的东说念主打交说念。因为我以前不爱谈话,不知说念如何交流,但是我要作念的事情却不得不开发交流和干系,比如如何跟编订师疏通,如何跟导演和制片东说念主疏通,我都是在这些考验中渐渐成长起来的。

在作念《临了的告别》之前,我在2015年至2018年参与编订了好多电影,天然剪得不太好,梗概电影不是很卖座,但是在编订的流程中让我看到了好多片场出现的景色,比如影相问题、饰演问题以致是好意思术等各方面的问题,我要学习如何藏匿这些问题。因为大家把钱插足到我的电影中,我不但愿是以一种冲动和莽撞的形势去制作电影,编订使命让我在拍摄时少踩坑,让我有底气去作念导演。

北青报:在《临了的告别》中,使用了浅焦镜头。镜头赓续聚焦在东说念主物的脸庞和身体,或是在动物的身上,而好多布景则是虚化的,有一种黑甜乡之感,这是否是为了营造出回忆的氛围呢?除此以外,电影中的东说念主物的状貌频繁被粉饰,被吞吐解决,他们像是处在一个被困住的状态,你是如何构想出来的?

张中臣:我的家乡砀山县属于平原地区,与河南商丘交壤,但莫得像平顶山这么的山区的头绪感或是向外蔓延的嗅觉。另外,在我的牵挂中家乡老是阳光明媚的,四处都渗入着光,是以我想让画面更亮丽少量。在平顶山拍摄的时候,我弃取了浅焦,压缩了空间感。

弃取浅焦和虚焦的手法,是因为主角方圆一开动关于家庭的牵挂是吞吐的,他要去渐渐寻找,像是剥壳一样,渐渐渗入家庭的内核和畴昔的运说念,有一种少量点往里渗入的嗅觉。

因为我很关爱东说念主的状态,高出是东说念主的空洞和东说念主在千里默时的颜料,是以遴荐了广阔的特写。我需要不雅众去关爱和凝视这些东说念主,要愈加去注目这些东说念主内心的境遇。咱们用大光圈的浅焦拍摄演员,是以影相秘密离演员很远,把通盘这个词空间压到极其的扁平。如斯才气让男主角看成一个听障东说念主士,在视觉上产生一种扁平感,从而影响到不雅众也产生被闷着的嗅觉,体会到男主角像是被一个透明的塑料膜包裹着一样。咱们用了广阔的镜子和水面的元素,让不雅众在不雅影时产生一种感情的变化,感知到在这个家庭的每个个体都被包裹着。

北青报:电影还有一段很永劫辰的无声画面,是通过监控画面记载了男主角上班的流程,而监控画面无任何布景音。这么的监控画面是从你自己的履历而来的吗?

张中臣:我在北京电影学院待了四年,保安的岗亭是瓜代的,我有快要一年傍边的时辰是在电影学院C楼的监控室。那时候我看着监控嗅觉我方高出像一个听障东说念主士,因为房间内部唯有电流声,在一墙面的监控里看着东说念主来东说念主往,但我听不到任何声息,是以我把这么的场景放在电影内部。

在男主角进工场上班的戏份中,有东说念主建议我减短时辰,我尝试剪短了这段戏,但嗅觉不合,是以照旧保留了这段安祥的上班流程。当他骑着摩托车进入工场之后,有一辆大卡车驶过产生了霹雷隆的声息,画面立马被拉到了他去泊车棚泊车的监控画面,然后是他走进走廊、进保安亭。这一段时辰的现实画面,我试图让不雅众像听障东说念主士一般在看着东说念主物往来,试图让不雅众去开发和听障东说念主士一样的感情感受,体会着听障东说念主士辞天下上生存的某种模式。天然,这只是一种尝试,毕竟我很难完好地回话这个嗅觉,只可让不雅众通过永劫辰的不雅看进入东说念主物的内心。

本版文/本报记者 韩世容

供图/张中臣失少女系列